Algen, Flechten, Moose und Farne – Auspäter Sukkulenten

Gefragt nach der Vegetation in der Zeit nach der Katastrophe, berichten die Versuchspersonen von Algen, Flechten, Moosen und Farnen. Darin liegt nichts Überraschendes, es entspricht der landläufigen Vorstellung vom Bewuchs einer reduzierten oder zerstörten Landschaft.

Flechten sind Symbiosen von Algen und Pilzen; die Alge bildet durch Photosynthese Zucker, von dem der Pilz lebt, der seinerseits mit seinem Gewebe die Alge vor Trockenheit, Hitze und zu starkem Licht schützt. So können Flechten an sehr extremen Standorten leben, z.B. im Hochgebirge an bloßen Felsen, wo der Pilz allein keine Nährstoffe fände, und die Alge allein vom Klima zerstört würde. So überstehen die meisten Flechten Temperaturen von minus 20°C bis plus 70°C ohne Schaden (spezielle Flechten ertragen Temperaturen von minus 196°C bis plus 100°C) und sie können auch mehrere Monate in ausgetrocknetem Zustand überleben, wobei Atmung und Photosynthese ausbleiben. Schon bei feuchter Luft oder Tau beginnt die Photosynthese wieder.

Aber Flechten reagieren sehr empfindlich auf Luftverschmutzung, speziell auf Schwefeldioxid. Heute werden Flechtenvorkommen in und um Städte kartografiert, weil sie den Grad der örtlichen Luftverschmutzung anzeigen.

Ebenso können Moose extreme Situationen überleben. Die meiste Moose sind zwar empfindlich gegen Austrocknung – einzelne Arte sind aber auch gegen Trockenheit und Temperaturen bis zu plus 70°C resistent. Ähnlich wie die Flechten können sie lange Zeit in einem Zustand latenten Lebens verharren (die „Tortula muralis angeblich bis zu 14 Jahren). Übersäuerte Böden machen den meisten Arten nichts aus, sind für einige sogar eine Voraussetzung.

Ihre Fortpflanzung mittels Sporen, oder auch nur durch Bruchstücke, die leicht von Wind und Wasser transportiert werden, prädestinieren sie dazu, als Pionierpflanze ein Katastrophengebiet zu besiedeln. Nach Vulkanausbrüchen wurde dieser Vorgang oft beobachtet:

„Die ersten Pflanzen, die die Lavafelder besiedeln, sind Flechten und Moose. Sie bilden auf dichtem Lavagestein silbrige Krusten. An geschützten Stellen, die bereits von den Flechten überwuchert sind, wachsen Kräuter und kleine Farne. Noch später erscheinen Sträucher wie der Ginster. Sie machen schließlich den Boden für Holzgewächse und Bäume bereit.“ (Ruggieri, Mario & Gabriella „Vulkane“, Hamburg, 1979, S. 59)

Ähnliches sahen meine Versuchspersonen:

„Flechten und Moose, ganz urtümliche und wenige Pflanzen.

Das, was auf Steinen wachsen kann.“ (Vera)

„Erde voller Flechten, groß und fleischig.“ (Anke 82)

„Flechten, verkrustet, braun, grau, tot.“ (Almut 82)

„Die Pflanzen sind ganz niedrig. Gräser und Moose. Wurzelgeflechte, wie Luftwurzeln auf dem Boden. Es sind alles kriechende Pflanzen: Auch Algen. Humus gibt es nicht viel.“ (Gabriele M.)

„Bunte Moose überwachsen Ruinen, wenige, kleine Gräser. Frühlingsfarben.“ (Inge 82)

„Ein riesiges Tal, ungeheuer grün, so moosgrün, moosbewachsen.” (Felix)

Offensichtlich ist die Erde zu Beginn ganz kahl. Die Humusschicht von dreißig Zentimetern ist abgespült worden oder mit einer Schicht Staub und Asche (vermutlich aus Vulkanen) weiträumig bedeckt. Sie ist so kahl, dass das Aufsprießen der ersten Pflanzen, das erste Grün, sich optisch deutlich abhebt:

„Zuerst sah ich nur rote Erde, dann Gras und kleine Pflanzen, die langsam rauswachsen“ (68)

„Dann gab es wieder einen grünen Flaum, das war der Anfang.“ (49)

„Grüner Flaum.“ (50)

„Grüner Teppich. Die Menschen waren ganz zärtlich mit den Pflanzen.“ (42)

„Sie haben die Pflanzen gehegt und gepflegt.“ (57) „sie gestreichelt“. (12)

Sukkulent und Gras auf Lava © Cristina Perincioli

Nach der Explosion des Krakatau bei Java um 1883 konnte man beobachten, wie ein völlig zerstörtes, resp. neu geschaffenes Stück Erde besiedelt wird, wie sich dort Vegetation entwickelt, durch das Meer von anderem Leben isoliert:

„Nach dieser Naturkatastrophe gab es kein Leben mehr auf Rakata, Lang und Verlaten, den Überresten der Insel Krakatau. Die ersten Menschen, die zwei Monaten nach der Explosion an der Insel anlegten, waren zwei Holländer. Sie betraten eine 80 cm dicke Schicht aus verfestigtem Schlamm und Asche. Jede Spur tierischen und pflanzlichen Lebens war verschwunden. Auch die Stämme und Wurzeln unter der Erde waren vollkommen verkohlt. Dies war nun für die Biologen eine einmalige Gelegenheit, äußerst interessante Forschungen zu machen: Sie konnten hier untersuchen, wie eine völlig verwüstete Insel sich neu belebte, und sie beobachteten mit großer Geduld, wie eine neue Vegetation entstand. Nach nicht einmal einem Jahr spann eine winzige schwarze Spinne ihr Netz über eine Spalte im Gestein. Niemand wusste, woher sie gekommen sein mochte. Andere Lebenszeichen waren noch nicht zu erkennen. Dann folgten winzige Algen, Moose und Farne, deren Sporen vielleicht der Wind herüber geweht hatte. Drei Jahre später, im Jahre 1886, zählte man schon 34 verschiedene Pflanzen. Ihre Samen wurden nicht durch den Wind, sondern auch durch das Meer und die Seevögel übertragen. Im Jahre 1896 gedieh auf der Insel wieder eine üppige Vegetation: Zuckerrohr, Kokosnüsse, Orchideen. Auch einige Insekten, Vögel und verschiedene Weichtierarten besiedelten die Insel nun. 1919 war die Vegetation, begünstigt durch das tropische Klima, wieder voll entwickelt. Überall auf Krakatau wuchs ein üppiger Baumbestand heran. Auch die Fauna entwickelte sich unglaublich rasch: Fledermäuse, Eidechsen, Warane, Riesenschlangen, Mäuse, Tauben, Käfer belebten wieder die Landschaft. Eine von Wissenschaftlern im Jahre 1929 gemachte Untersuchung ergab, dass die Biosphäre der Insel wieder vollständig aufgebaut war. Das natürliche Gleichgewicht war in der neuen Umgebung in kürzester Zeit – in weniger als 50 Jahren – wiederhergestellt. (Ruggieri, Mario & Gabriella, Vulkane Hamburg 1979, s.81 u.82)

Neben diesen bekannten Pflanzen, wie Moose, Flechten, Farne, werden gleichzeitig auch Formen beschrieben, die phantastisch, skurril, ja erfunden erscheinen:

„Die Pflanzen sahen aus wie Farne, aber nicht so wie heute, sondern mit ganz skurrilen Formen, dicht, satt, feucht. Die Pflanzen waren mehr Sträucher.“ (71)

„Gelbe Pflanze. Wie beim Löwenzahn kommen alle Blätter direkt von der Wurzel raus, sehr dicht, dick, wie fette Henne.“(18)

„Pflanzenblätter so fest wie beim Rotkohl.“ (12)

„Kleines, sattes grünes Pflänzchen, erinnert an Plastikbaum: glatte Oberfläche, dick, prall, wie Efeu.“ (15)

„Dicht, dick, verschlungen, urwaldig, die Blüten an den Blattspitzen, wie bei Kakteen.“ (11)

„Keine Baumstruktur, vielleicht anstelle von Ästen Blätter, dicht, überschießend, immer blühend.“ (16)

„Dicke, große Blätter, sehr dichte, grüne Vegetation, wuchernd, niedrig, wie Urwald. Die Blätter haben eine bräunliche, pelzige Beschichtung.“ (10)

„Riesiger, verrückter Wald. Bäume wie Birken, ihre Blätter aber wachsen wie Pilze.“ (24)

„Einzelne bunte Pflanzen verstreut in wüstenartiger Landschaft: ziemlich kräftig, wuchernd, so wie Hefe wächst, pilzartig in freien Formen.“ (70)

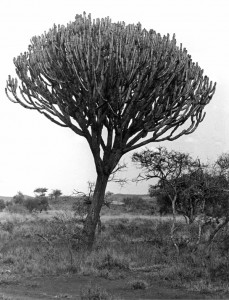

Baum-Sukkulent © Cristina Perincioli

Auch wenn einem die hier beschriebenen Gebilde wie mutwillig und frei erfunden vorkommen – diese Pflanzen, die aussehen, wie „fette Henne“, „wie ein Plastikbaum“, die statt Äste Blätter haben, und Blätter, die wie Pilze wachsen, mit Blüten an den Blattspitzen haben eines gemeinsam: Sie gehören zu den Sukkulenten. Sukkulenten umfassen Dickblattgewächse und Kakteen. Ihr Gewebe ermöglicht ihnen, große Mengen Wasser zu speichern, die Transpiration verringern sie durch lederartige Haut, Haarkleid oder Wachsüberzug und durch ihre kompakte Form, die ihre Oberfläche verringert. Sie können blühen, sind aber auf eine geschlechtliche Vermehrung nicht angewiesen, da sie sich auch durch Sprossen fortpflanzen. Alle hier beschriebenen Pflanzenarten haben also eines gemeinsam: sie sind in der Lage sich fortzupflanzen ohne zu blühen. Pflanzen, die blühen, richten ihre Blütezeit nach einer bestimmten Tageslichtlänge. Bleibt die benötigte Lichtmenge aus, treibt die Pflanze keine Blüten, bzw. ihre Früchte können nicht mehr reifen. Diese Pflanzen wären bei einer Verdunkelung oder Veränderung im Jahresablauf im Nachteil; sie würden zurückgehen, bald sähe man nur noch Farne, Moose und Flechten.

Genau dieses Bild zeigt sich nach dem Übergang von Kreide zu Tertiär, als Staub und Russ aus Vulkanen und Bränden die Erde lange Zeit in Dunkelheit hüllten.

In den Ablagerungen aus dieser Zeit finden sich zu 99% nur noch Sporenpflanzen, also Algen, Flechte, Moose, Pilze und Farne. Von den höher entwickelten Bedecktsamern bleibt nur noch 1% übrig. Doch im Verlauf weiterer Ablagerung normalisiert sich das Verhältnis wieder; 5 cm weiter oben hat sich der Anteil der Sporenpflanzen auf 70% reduziert und 10 cm weiter oben beträgt er nur noch 22%, genau soviel wie vor der Katastrophe. Die höher entwickelten Bedecktsamer sind trotz einer Reduktion auf 1% nicht ausgestorben, sondern sind nach einiger Zeit – die Geologen können nicht sagen, wie lange die Ablagerung dieser 10 cm gedauert hat – fast vollzählig wieder da.

Man nimmt an, dass damals durch den Aufprall eines Asteroiden die Erde längere Zeit in eine dichte Staubwolke eingehüllt war. Durch die Reduktion des Sonnenlichts konnten die meisten Pflanzen die Photosynthese nicht mehr aufrechterhalten, wurden gelb und verfaulten schließlich. (Tschuddy R.H. et al. „Science“ 1984, Vol. 225, S.1030-1032)

Farne und Moose findet man bekanntlich meist an schattigen Plätzen; eine reduzierte Sonneneinstrahlung würde sie nicht – wie andere Pflanzen – beeinträchtigen, sondern ihre Ausbreitung, z.B. auch außerhalb des Waldes erst richtig fördern. Würde es etwas dunkler, aber nicht viel kälter, könnte man sich gut vorstellen, wie die Farne den Platz der anderen Pflanzen übernehmen und sich überall breit machten.

Auch Moose hätten dann einen großen Vorteil gegenüber anderen höher entwickelten Pflanzen; sie sind wie geschaffen für das Leben im Dunkeln: einige kommen mit 0,1% des vollen Tageslichts aus! (Hans Martin Jahns: Farne-Moose-Flechten, München, 1980)

Meine Versuchspersonen sahen bei der Frage, wie die Natur nach dem Umbruch aussehen würde, nicht nur jenes Übermaß an Moosen und Farnen, was auf verringerte Sonneneinstrahlung deutet, einige berichten sogar ausdrücklich davon, wie das Grün vermoderte:

„Kein Grün mehr. Die Erde ist gelb von vermodertem Grün.“ (60)

„So was, was wir heute Gras nennen, aber gelb.“ (Theresa)

„Da ist auch so was wie eine Wiese, aber sie ist noch nicht erholt.“ (Vera)

Diese Vegetation weist also in mehrfach Weise darauf, dass sich die Sonneneinstrahlung hier für eine gewisse Zeit verringern wird. Unmöglich ist dies nicht; es gibt heute eine ganze Reihe von Szenarien, die eine Verdunkelung der Erde oder von Teilen der Erde erklären (siehe Kapitel „Erdachsverschiebung“ und „Klima“).

Allerdings gaben die Probandinnen diese Beschreibungen zu einer Zeit (1981-83), als die oben erwähnten Fakten aus der Geologie zum Teil noch nicht publiziert und weder ihnen noch mir bekannt waren.